大学受験の丸暗記は厳禁!教科別暗記のコツと注意点

大学受験の勉強には、数学の公式や英単語など、受験科目の暗記が必要です。しかし、単なる丸暗記では忘れやすいため、効率よく暗記を行うには、内容をしっかりと理解して自分の知識にすることが大切です。本記事では、合格を引き寄せる問題の解き方や復習の方法などを解説します。貴重な学習時間を上手に活用するための参考にしてください。

丸暗記は大学受験に不向き

大学受験は、ある程度の暗記が欠かせません。しかし、その場しのぎの暗記では、定着しにくいため、受験に活かしきれない可能性があります。ここでは、記憶に関する実験から大学受験の暗記のポイントを紹介します。

覚えたことは忘れやすい

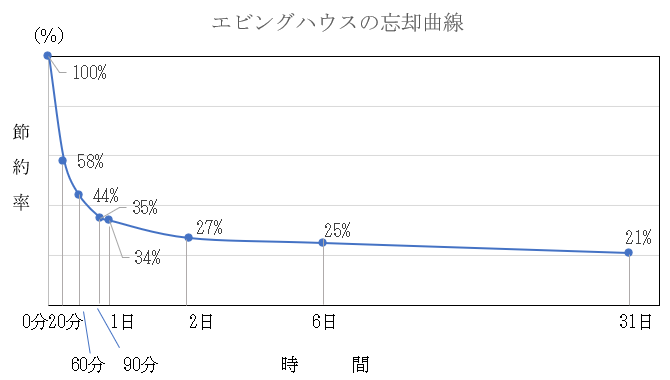

エビングハウス忘却曲線とは、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが考案したグラフです。これは、被験者に意味のない音節を記憶してもらう実験の結果で、横軸に時間、縦軸に節約率を示しています。実験では、1回目の学習内容を10分で覚えられた内容について、1時間後に復習すると5分36秒で覚えられたという結果が得られました。

初めて記憶したときよりも、4分24秒早く覚えられたので、「記憶に必要な時間を44%節約できた」という考えを節約率で数値化しています。

・(10分-5分36秒)÷10分×100=4.4分÷10分×100=44%(節約率)

| 記憶してからの経過時間 | 節約率 |

0分 | 100% |

20分 | 58% |

60分 | 44% |

90分 | 35% |

1日 | 34% |

2日 | 27% |

6日 | 25% |

31日 | 21% |

反復が重要

エビングハウスの忘却曲線の縦軸は、「1時間後に44%の内容を覚えている」という「記憶率」と誤解されることが少なくありません。しかし、実際は覚える際に「早く復習をすれば1回目よりも短い時間で記憶できる」という暗記の効率を示しています。

復習を積み重ねていくと定着しやすくなるとも読み取れるでしょう。つまり、一度覚えたからと安心せずに、覚えたことは忘れてしまうことを前提に反復学習することが大切なのです。

自分に合った覚え方を見つける

実験では、被験者にとって関心がない「意味のない音節」を記憶しています。節約率の値は、時間が経つとあっという間に低下しているので、意味のない情報はすぐに忘れてしまう傾向があることがうかがえるでしょう。

逆に、もし記憶する内容が被験者にとって意味のある情報や、強い興味がある内容であれば、節約率が変化すると考えられます。つまり、暗記を行う際には、自分に合った覚え方を見つけたうえで「その分野に興味を持つ」「他の情報と関連付けて覚える」など、一つひとつを理解しながら覚える必要があるのです。また、一度覚えた内容でも何度も確認することで知識が定着していきます。

暗記が必要な教科と暗記の項目

大学受験の場合、その場しのぎの丸暗記は役立ちません。暗記方法を工夫しなければ、貴重な勉強時間が無駄になってしまいます。ここでは、教科ごとに暗記のポイントを確認していきましょう。

英語

単に、単語を書き出したり、辞書や単語帳に色付けをしたりするだけでは、うまく暗記ができません。大学受験では、5,000語ほどの知識が必要といわれているため、例えば100日で覚えたい場合は、1日50語以上を覚えるペースで取り組みましょう。また、暗記の際は以下のような関連付けが重要です。

・知っている言葉と似ている:(例)irritateは、日本語のイライラと発音が似ている

・日本語で使う表現をもとに覚える:(例)claimedは、クレームではなく主張する

・電車などでよく耳にするアナウンスの単語を覚える

さらに、文法などを一緒に覚える場合、例文で単語と熟語を一気に学習すると効率がよくなります。

数学

理数系科目にある公式は、単に丸暗記して計算を早く進めるためのものではありません。公式や定理、解法を暗記する際は、自分で公式が導き出せる程度までの学習が必要です。なかには、頻出問題や解法パターンを覚えると効率がよい場合もあります。

しかし、大学受験では多くの問題を解いて、公式や定理の意味や原理原則となる思考プロセスなどの背景を理解しているかが得点差になりやすい傾向です。

国語(古文、漢文)

国語で必要となる語句は、熟語・慣用表現・心情表現など多岐にわたります。古文や漢文であれば、単語や文法などを語呂合わせや例文と一緒に覚えるようにして、できるだけ多くの文章を読む方法が有効です。

また、現代文は日常との関連付けが暗記に役立ちます。新聞や雑誌、テレビなどに触れているなかで、意味や用法が十分理解できていないと感じる表現を見つけたら、すぐ辞書で調べるような習慣づけが暗記に役立つでしょう。

理科

語呂合わせや、白地図への書き込みなどを通して総合的に理解しながら暗記しましょう。特に、歴史関連は、経緯や流れに着目して物語のように関連付けると効率よくなります。また、志望校の入試問題を見ると覚える範囲が見極めやすくなるでしょう。例えば、以下のような出題範囲の傾向が考えられます。

・論述型

→ものごとの背景までセットで覚える

・語句の記述や選択、時代を正しい順に並べる、正誤判定

→ひっかけ問題で間違わないように特に正確な理解に努める

・資料から回答を読み取り記述

→統計資料の読み取りについて覚える

基本的な暗記のコツ

「誰にでも合う暗記法」という都合のいいものはありません。しかし、多くの人が用いる暗記の方法を知っておけば、自分に合った覚え方を見つける参考にできるかもしれません。ここでは、よく用いられる暗記のコツを5つご紹介します。

必ず復習する

暗記には、覚えて確認する反復が欠かせません。反復と統合は、情報の定着と関連性の構築に効果的な原則です。情報を繰り返し学習し、新しい知識を既存の知識と統合することで、より効果的な暗記が可能となります。また、情報を短期間で一気に覚えるのではなく、時間を空けて反復学習を行い、長期的な記憶の定着を促しましょう。定期的に復習を行うことで、情報を長期的に覚えることができます。例えば覚えた当日、1週間後、1ヵ月後などスケジュールを立て確認テストを行いましょう。

・当日の確認テスト

覚えたあとに、確認テストを行います。テストの結果を見て、覚えている単語と覚えていない単語を仕分けて印をつけておきましょう。翌日には、前日間違えていた単語を確認して覚え直すところから始めます。

・1週間後、1ヵ月後の確認テスト

期間内に覚えた単語の綴りや、意味を覚えているかテストを行います。間違えた単語の確認も行いますが、今までどのくらいの単語を覚えたかを振り返り、達成感を味わうことも大切です。

意味や理解を重視する

単に暗記するだけでなく、単語や概念の意味や理解を重視しましょう。理解することで、暗記が単なる記憶作業から意味のある知識の獲得につながります。関連する例文や具体的なイメージを使って理解を深めることで、記憶の定着度が高まります。

規則性やパターンを見つける

複数の要素やルールが関係する場合、その中に規則性やパターンがあることがあります。それらを見つけ出し、覚えることで、効率的な暗記が可能になります。例えば、英単語の接頭辞や接尾辞の意味や使い方、数学の公式やパターンなどを見つけ出して活用しましょう。

アクティブな学習法を使う

単純な暗記作業だけでは、情報が長期的に定着しにくい場合があります。アクティブな学習法を使って、積極的に関与し、記憶の深化を図りましょう。例えば、フラッシュカードを使った復習や自己テスト、問題集やクイズを使った練習などが有効です。

場所や時間を変えて学習する

同じ場所や同じ時間帯に集中して学習すると、情報が特定の環境に依存した記憶になってしまう場合があります。学習する場所や時間を変えることで、より柔軟な記憶が形成されます。

体の使い方を工夫する

教科書やノートを見るだけの単純作業でなく、体を動かして暗記をしましょう。何かを覚える際には、単語の意味や綴りを目で見て、口でつぶやきながら手で書くなど、五感をフル活用して覚えるのがおすすめです。また、暗記をする時間帯は夜がおすすめ。例えば、寝る15分に暗記をして朝に復習すると記憶が定着しやすくなります。

暗記する量を決める

受験勉強の時間は限られているため、学習範囲を絞って覚えることも暗記のポイントです。暗記に使える時間や、重要度でいったん区切ると分けやすいでしょう。また、教科や志望校ごとに気をつけて暗記すべき事項があります。重要な範囲を絞ることで、必要最小限の労力で効率的に知識の定着が図れます。

休憩後に取り組む

休憩する時間は、15分前後にすると集中力が維持されやすい傾向です。どうしても眠い場合には、30分以内の仮眠もおすすめ。軽い運動や散歩でリフレッシュしてもよいでしょう。また、脳には眠っているうちに記憶を整理する働きがあります。眠っている間に、知識が整理されて思いがけない発見があるかもしれません。

睡眠時間を削って勉強すると効率が悪いだけでなく、体調を崩す原因となりかねません。長期戦となる大学受験を乗り切るには、適度な休憩と睡眠で心身を休ませることが大切です。

暗記する内容を関連付ける

単語や公式、新しく学ぶ専門用語など、今まで全く知識がないものを覚えようとすると、「いくら時間をかけて覚えてもすぐに忘れてしまう」という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。暗記は、時系列や比較、俯瞰することが大切です。以下のように、何かと組み合わせて覚えるのも一案です。

・教科書で見たことと関連する問題を解く

・行ったことがある、やったことがある、知っている人に似ている、好きな飲み物を飲んでいた、あの曲を聞いていた、いいことがあった日に勉強したなど、自分に関わるエピソード

・この登場人物が好き、嫌い、事件について腹が立つなどの感情

まとめ

人によって興味や知識は異なるため、「これさえすれば必ず暗記できる」という正しい暗記法はありません。大学受験の暗記は「いかにすばやく復習するか」にかかっています。効率よく暗記を行うには、意味や関連付けを行い、復習を繰り返すことが大切です。受験生のなかには、暗記に苦手意識がある人もいるかもしれませんが、本記事を参考に暗記の工夫に取り組んでみてはいかがでしょうか。